La desconexión entre las elites políticas y la ciudadanía se ha expresado de manera estridente, sorpresiva y brutal durante este octubre de 2019. Distintos estudios venían adelantando esta grieta desde hace años, pero resultaba muy difícil anticipar que se expresaría como lo hizo. El lapsus semántico de Cecilia Morel –con su referencia a la invasión alienígena– representa quizás el epítome de esta distancia entre las elites gobernantes y aquellos grupos que parecen lejanos e incomprensibles.

En el contexto de esta crisis, es importante preguntarse cómo se construyen las agendas políticas, no solamente desde el punto de vista de la institucionalidad política en sí misma, sino también desde espacios relevantes de disputa sociocultural, como son los medios de comunicación.

Hace ya algunos años estudio cómo la elite política se relaciona con los medios, y planteo que en esa relación hay otro elemento que explica parte de lo que hoy sucede. ¿Por qué? Porque tanto las elites políticas como aquellos periodistas que los cubren reconocen que la cobertura que se hace de la política es endogámica, autorreferente y desconectada de la ciudadanía. Esa distancia se reconoce pero se acepta, así como la necesidad de ganar visibilidad en los medios para tener mejores chances de intervenir en el debate público.

“La prensa política es un espacio que ha contribuido a la clausura de la elite, y a la conformación de cajas de resonancia donde hay espacios limitados para el disenso y la pluralidad”.

En el transcurso de este año, y en el marco de un proyecto de investigación, he analizado el tipo de actores que la prensa de elite (El Mercurio, La Tercera, La Segunda) ha visibilizado en sus páginas de política, desde el inicio de la transición hasta la fecha. ¿A quién le importa la prensa de elite? Importa, porque es la prensa de referencia en la que la misma elite se reconoce, a la que se refiere como “la agenda” y donde se define el territorio de lo públicamente relevante dentro de este circuito.

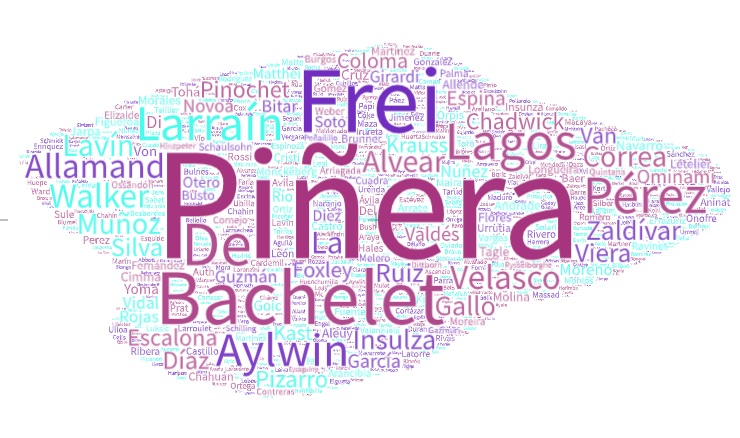

La homogeneidad histórica de las elites políticas –donde se observan claros sesgos territoriales, de clase y de género– se traduce en una capacidad ampliada de estos grupos por definir qué es lo relevante y cuándo en el espacio público. En la muestra de noticias construida para el estudio mencionado (ver imagen), después de los cinco apellidos presidenciales de las últimas décadas (en orden de apariciones: Piñera, Bachelet, Frei, Lagos y Aylwin) les siguen en menciones más frecuentes Larraín, Pérez, Allamand, Velasco, Walker, Zaldívar, Chadwick y Correa. Gran parte de este elenco político se mantiene con pocas variaciones a lo largo de las décadas, actuando tanto en el plano institucional como en el modelamiento de la agenda política desde los medios de comunicación.

Nube de palabras con los apellidos mencionados con mayor frecuencia en la prensa política. Fuente: “Sistema político y visibilidad de actores en el debate público articulado por la prensa de élite”, actualmente en ejecución, con apoyo de fondos de la Universidad Alberto Hurtado.

Análisis preliminares confirman que este espacio se ha construido con apego a la política institucional. El 85% de los actores que habitan las secciones de política de la prensa pertenecen al ámbito de la política institucionalizada (ejecutivo, legislativo, burocracia estatal). En contraste, la sociedad civil tiene allí una presencia marginal, cercana al 7%. Por otra parte, así como la presencia de mujeres en política es baja, su presencia en la prensa política también lo es. Entre 1990 y 2019, un 14% de los actores visibilizados en esta prensa son mujeres, una cifra baja y que lo sería aún más si no fuera por la presencia de Michelle Bachelet, cuyas menciones durante sus periodos presidenciales representan casi un tercio de ese total.

La prensa política es solo uno de los espacios en disputa, pero no debe minimizarse su relevancia, especialmente si es un espacio que ha contribuido a la clausura de la elite, y a la conformación de cajas de resonancia donde hay espacios limitados para el disenso y la pluralidad. La ampliación del repertorio de actores, temas, formatos y –por cierto– medios de comunicación, es una asignatura pendiente para la democratización del espacio público, que tiene importantes consecuencias para la articulación del proceso político. El desafío por la reconexión se juega en distintos niveles y el mediático-comunicacional es también uno de ellos.