La antropóloga Francisca Márquez estudia las ruinas urbanas de Santiago, Bogotá y Quito, tres ciudades sacudidas por estallidos sociales. Usando el método etnográfico, describe e interpreta aquí los restos de la ciudad donde nació y murió el neoliberalismo; una ciudad donde creímos que estas cosas no iban a pasar y cuyas rutinas seguirían para siempre. El texto está lleno de imágenes, no todas claras: en la ciudad que ha perdido su “higiene neoliberal”, los espacios no son todos útiles, productivos; y no está claro en qué se transformarán. Cuando las palabras ya no parecen suficientes para comprender los procesos de caos y cambio, Márquez observa y escucha las huellas y testimonios materiales de la ciudad. Se pregunta por lo que surge, cuando Santiago se despoja de “sus pieles lustrosas”. Intuye una ira que no se ha vaciado del todo. Pero también ve cómo “nos vamos acostumbrando a aprovechar las ruinas inútiles” y, en ese proceso, el afecto también encuentra un lugar para desplegarse.

Lo que empezó como una protesta el 6 de octubre del 2019 contra el aumento del precio del transporte público, se convirtió pocos días después en una revuelta popular sin precedente contra las políticas neoliberales en Chile. Es así como el viernes 18 de octubre, la ciudad ardió, Plaza Italia se llenó de escombros, la ciudad se pobló de gritos, sonidos secos y metálicos que, como tambores de guerra, saturaron el aire y el paisaje nocturno. Cuerpos que se agolparon en las calles y se descolgaron de las ventanas, acompañados del sonido persistente de las cacerolas y las cucharas metálicas que hasta hoy no cesan.

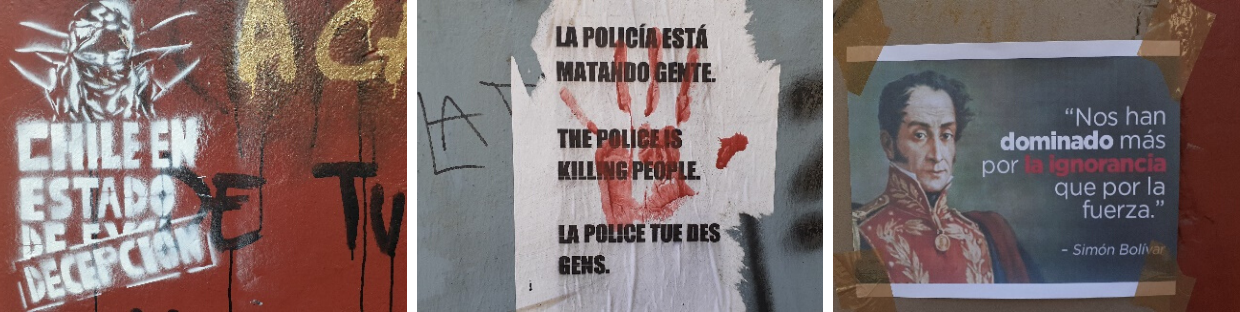

La ciudad ha despertado de su letargo y frenesí, dicen todos. Barricadas encendidas en cada esquina y donde todo sirve, árboles, sillas, rejas, carteles, la ciudad comienza a ser despojada de sus capas, de sus pieles lustrosas y fluorescentes. Sus calles se llenan de escombros, sus esculturas se fisuran, se cubren de lienzos y graffitis y polvo, mucho polvo que cubre la ciudad de edificios espejados, Metro moderno, país oasis como pocas semanas antes señalara el presidente Sebastián Piñera.

En las mañanas que seguirán a cada revuelta y a cada movilización, la ciudad ruina asemeja el paso de un huracán, presencia silenciosa de escombros y una sospecha de algo que falta aún por ser visto, la sospecha de una ira que no ha mostrado todo. Barrenderos y camiones municipales limpian la ciudad, se afanan incluso en lavarla. Pero, desde la noche del 18 de octubre, las revueltas ya no cesarán. De eso hace ya más de un mes y medio, y no parece querer detenerse.

Fotos: Francisca Márquez

Los escombros, las cenizas, los fierros retorcidos, las farmacias desventradas, los supermercados saqueados, los bancos incendiados, los monumentos tumbados, la ciudad en ruinas se nos instala como una invitación a trabajar con la mirada, despercudiéndola de la tentación de dominar lo que mira. La monocromía de su pátina que se funde con el escombro, desdibuja la ciudad del sueño higienista, del sueño neoliberal, para remitirnos a un lenguaje del material siempre en proceso de formación, latencia y aparente agonía.

“Si la cultura se define por ser una actividad creadora de objetos, habría que decir que ‘la ciudad ruina’ y ‘el monumento en ruinas’ –mil veces restaurado, patrimonializado, estetizado- constituye un buen ejemplo de este proceso de significación de los objetos”.

Y cada día, la ciudad neoliberal va perdiendo su forma, sus tiendas, sus pavimentos, sus olores, sus bullicios, porque ya no hay transporte, no hay quien la limpie, ni las manos ni las máquinas alcanzarían. La materia no cesa de perder su forma original, para volver una y otra vez a sorprendernos, cada mañana, con un nuevo color, un nuevo enjambre, un nuevo fragmento.

Fotos: Francisca Márquez

Caminar por el entorno de las ruinas de nuestra ciudad neoliberal y adentrarse en ellas, es ciertamente una experiencia que tiene algo de fantasmagórico. Los edificios, ya sea por el polvo y los escombros que los rodean, los lienzos que cuelgan, los graffitis que los cubren, otorgan a cada edificio derruido un aura y una pátina que la distingue y separa de la memoria que creíamos tener del entorno arquitectónico y urbano. A medio camino entre la materialidad derruida y sus significados, la ruina nos invita a preguntarnos por las transformaciones de su valor de uso y reflexionar sobre la manera en que nos relacionamos y vinculamos con su materialidad.

Fotos: Francisca Márquez

Las esculturas descabezadas, los generales caídos de sus caballos, los cuerpos de mujeres jóvenes de ojos vendados gritando el abuso sexual frente a las comisarías, nos dejan deslumbrados, petrificados frente al crujido de los cuerpos abyectos.

Si la cultura se define por ser una actividad creadora de objetos, habría que decir que la ciudad ruina y el monumento en ruinas –mil veces restaurado, patrimonializado, estetizado– constituye un buen ejemplo de este proceso de significación de los objetos.

“La vida continúa, y nos vamos acostumbrando a aprovechar las ruinas inútiles; y en este aprovechamiento los procesos de significación y de afecto siempre encontrarán un lugar para desplegarse”.

Con el descabezamiento de Pedro de Valdivia y su cabeza colgada de la mano de Caupolicán, el monumento desaparecido de José Martí o los pechos al aire de jóvenes mujeres, se inaugura la transgresión de la regla que asigna a cada cosa un uso apropiado. El concepto de fetichismo permite, entonces, mostrar este desplazamiento de las reglas que fijan el uso de un objeto-monumento. Un sistema de uso tan rígido culturalmente, que la simple transferencia de un objeto de una esfera a otra basta para hacerlo irreconocible e inquietante.

Como los juguetes, las esculturas pueden también ser desmembradas, saqueadas, desexualizadas, reducidas a fragmentos para así perder su pedagogía original, y quizás ser usadas como campo de batalla o simplemente escenarios para ofrecer los cuerpos y los ojos.

Fotos: Francisca Márquez

Tras el estallido social de octubre, Santiago, así como muchas otras ciudades a lo largo de Chile, se nos aparece y exhibe en obra. Con sus calles, monumentos y edificios rayados, saqueados, vandalizados, la ciudad de la revuelta desafía todo intento de orden urbano. Así como los monumentos y edificios ya no brillan imponentes, tampoco las veredas se dejan recorrer tranquilas, a paso firme. Por el contrario, las calles y los espacios públicos hay que caminarlos a paso lento, no vaya a ser que en la premura, tropecemos.

Los escombros de la revuelta nos obligan entonces a ser cuerpos sintientes, perceptuales, para dejar que la cinestesia opere. La ciudad ruina se vuelve caminable, obligatoriamente caminable, porque ni el Metro que ardió, ni los buses seriamente averiados, logran trasladar a los miles de pasajeros transformados, de un día a otro, en peatones. Sin embargo, en esa caminata cuidadosa por los escombros, los cuerpos se reconocen, hablan, se ayuda, se sonríen, en miradas cómplices y cansadas que descubren esa ciudad pizarrón que invita a ser leída.

Fotos: Francisca Márquez

Si no fuese por esa conversación y los muros transformados en pizarrón, caminar por un campo de ruinas podría ser caminar por un campo de desolación. Pero los escombros del antiprogreso nos increpan y nos compelen a leer la forma histórica material y fenomenológica, para observar la manera como imbuimos de contenido emocional los objetos, la arquitectura y los paisajes que creíamos dados para siempre, porque las cosas así eran.

Sin embargo, la vida continúa, y nos vamos acostumbrando a aprovechar las ruinas inútiles; y en este aprovechamiento los procesos de significación y de afecto siempre encontrarán un lugar para desplegarse. Enfrentados a la ciudad en ruinas, un nuevo sentido se impone.

Fotos: Francisca Márquez

La pregunta que parece relevante para este momento de la historia de Chile, es la pregunta por aquellas densidades y constelaciones significantes que permite el paso del escombro-ruina a la sociedad que queremos. Ese desplazamiento de gran densidad significante es lo que permitirá la construcción crítica de la memoria que resista a la ciudad neoliberal.

Caminar y poblar de cuerpos la ciudad –cuerpos pintados, cuerpos heridos, cuerpos muertos, cuerpos violados, cuerpos dolientes, cuerpos alegres, cuerpos caminantes, cuerpos gritos, cuerpos mutilados, cuerpos abyectos– es lo que permitirá hacer de esa materialidad de la ruina siempre plástica y heterotópica, un atributo para la creación de otros espacios.

Fotos: Francisca Márquez

Lo cierto finalmente es que, sean cuales sean las ruinas del estallido social, ellas siempre —como materialidades residuales que son—, desordenarán y desconcertarán a nuestras ciudades, obligándolas a releer y rescribir sus formas significadas. Allí reside posiblemente, la secreta fascinación de las ruinas en nuestras ciudades neoliberales.

Este artículo es parte del proyecto CIPER/Académico, una iniciativa de CIPER que busca ser un puente entre la academia y el debate público, cumpliendo con uno de los objetivos fundacionales que inspiran a nuestro medio.

CIPER/Académico es un espacio abierto a toda aquella investigación académica nacional e internacional que busca enriquecer la discusión sobre la realidad social y económica.

Hasta el momento, CIPER/Académico recibe aportes de cuatro centros de estudios: el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES), el Centro de Estudios Interculturales e Indígenas (CIIR), el Instituto Milenio Fundamentos de los Datos (IMFD) y el Observatorio del Gasto Fiscal. Estos aportes no condicionan la libertad editorial de CIPER.